Manus引发AI创新之辩:套壳还是真实创新?

时间:2025-03-12 22:30

小编:小世评选

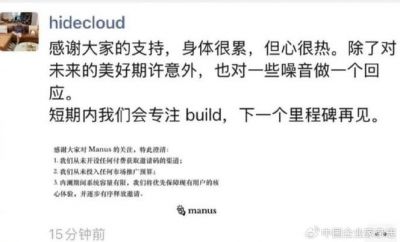

近年来,人工智能(AI)行业吸引了众多关注,而近日,Manus这一新兴的出现更是加剧了这场关于AI创新的辩论。一方面,有人认为Manus的技术突破是真正的创新;另一方面,批评者则认为其不过是“套壳”的炒作。究竟是怎样的动态,促使这一话题成为行业热议的焦点?

要理解这一争论的根源,我们需要明确创新的本质。真正的科技创新不是为了美化表象,而是要解决实际问题,推动技术的进步。以往我们看到的诸多案例,无论是OpenAI推出的ChatGPT还是众多国内AI公司的追随,很多时候都显得沾沾自喜。随着市场的变迁,我们必须思考的是,真正的创新是否仅仅停留在宣传层面?

在Manus的情境下,我们不妨回顾一下过去的市场情况。在OpenAI发布ChatGPT之后,中国市场上一时间涌现出大量厂商,纷纷打着“大模型”概念的旗号,借助宣传推波助澜。的确,行业内燃起了一阵“百模大战”的狂潮。这些声势浩大的发布会背后,是否存在真正的技术支撑,值得我们深思。从我个人的观察来看,许多初创公司往往未能在数据、算法和算力这三大支撑上形成真正的优势,最终导致市场上充斥的并非实质性的产品,而是噱头型的“伪创新”。

在我多次评判这些现象时,不少公司甚至反对我的观点,企图通过法律手段来维护其声誉,然而事实总能苍白地揭露其短视的本质。当我质询这些公司,要求其展现明确的领先证据时,他们却往往在三个关键问题上陷入困境:他们的模型究竟利用了什么样的数据?采用何种算法?在算力方面又做出了怎样的投资和布局?这样的困惑让许多公司陷入了停滞的泥沼,这些之前高调宣称先进的公司,却难以迎风而立。

现在我们聊到Manus。表面上看,这个似乎带来了新一轮的技术浪潮,但我们需要深入剖析其背后的技术逻辑。AI的创新,数据、算法和算力是必不可少的元素。尽管有人可能会通过新的技术或方法实现某种程度的创新,但根本的问题在于数据的获取及质量保障。尤其对初创公司而言,资本的短缺使得他们无法在数据标注和清洗这些基础环节上取得有效进展,最终导致所谓的“创新”沦为表面文章。

算力同样是一个不容忽视的因素。想要在AI领域有所建树,单靠理论或小规模的实验是无法支撑大规模落地应用的。我们不难见到,一些公司在没有足够算力的支撑下,推出的AI应用往往在实际操作中遭遇重大瓶颈,从而失去市场竞争力。换句话说,没有技术的积累和实践,想要取得系统性的创新是几乎不可能的。

科技发展没有捷径,回首部分芯片行业的发展历程,我们可以从中得到启示。早期的芯片设计企业同样经历了漫长的试错过程,在不断的研发投入和人才积累中,才逐渐掌握了行业发展主动权。因此,在讨论Manus是否代表真正的AI创新时,不能仅仅停留在表面的热闹与噱头,而要审视其背后是否有扎实的技术积累和现实的应用前景。

Manus是否仅是“套壳”而失去内涵,或者是真正推动AI创新的力量,终究取决于我们对创新的定义与期待。在这一波AI热潮中,我们亟需保持清醒的头脑,反思哪些才是真正的技术进步,而非仅仅是跟风与炒作。此刻,我们应该推动科技界以更诚实的态度面对创新,以实现真正的进步,推动社会的发展。