全固态锂电池研究团队突破短路失效机制 提升电化学稳定性

时间:2025-07-20 11:25

小编:小世评选

感谢来自IT之家用户石头,剪刀布的线索投递!在电池技术日新月异的今天,全固态锂电池因其优越的安全性和能量密度,受到科研界的持续关注。通过使用固态电解质代替易燃的有机电解液,并能够兼容高容量锂金属负极,全固态锂电池有望在高低温等极端环境下保持卓越的性能。尽管全固态锂电池展现了巨大的潜力,但其发展依然面临一些关键技术瓶颈,特别是固态电解质的锂离子传输稳定性以及析锂引发的短路问题,成为了研究的热点。

科研团队由中国科学院金属研究所的王春阳研究员联合加州大学尔湾分校的忻获麟教授及麻省理工学院的李巨教授组成,近期他们在全固态电池失效机制的研究中取得了重要突破。他们的研究成果题为“Nanoscale Origin of the Soft-to-Hard Short-Circuit Transition in Inorganic Solid-State Electrolytes”,于2023年5月20日发表在《美国化学会会刊》(Journal of the American Chemical Society)上,王春阳担任论文的第一作者和共同通讯作者。

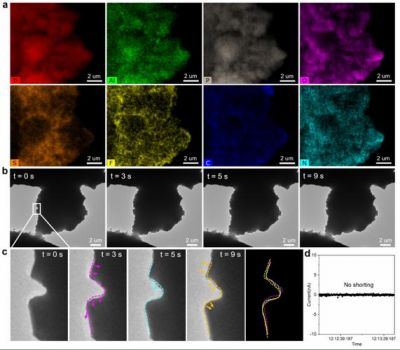

通过使用原位透射电子显微镜技术,研究团队观察到了固态电解质内部的一个重要失效机制,揭示了固态电池短路的两个阶段:软短路和硬短路。研究显示,固态电解质中的缺陷(如晶界和孔洞)能够引发锂金属的析出,并形成电子通路,这直接导致了电池的短路现象。

短路机制解析

软短路的形成本质上是由于纳米尺度上锂金属的析出与瞬时互连所导致的动态可逆性电子击穿。研究者们指出,软短路会在高频发生的状态下伴随着短路电流的增加,逐渐使固态电解质从电子绝缘体演变成类忆阻器的非线性电子导体,这最终将导致硬短路的出现。在这一过程中,固态电解质内的缺陷引发的析锂现象和“浸润效应”使得多晶固态电解质发生类似液态金属的脆化开裂,这是导致软短路转变为硬短路的根本原因之一。

通过对多种无机固态电解质的系统性研究,团队发现这种失效机制在NASICON及石榴石型无机固态电解质中普遍适用。这为全固态电池的设计和改进提供了全新的视角。

新型固态电解质的研发

新的发现,研究团队还开发了一种无机/有机复合固态电解质,通过引入三维电子绝缘且具备机械弹性的聚合物网络,显著抑制了锂金属析出和互连,从而降低了短路失效的风险,提升了电化学稳定性。这种新型电解质的设计不仅能有效提升电池的使用安全性,也能在很大程度上改善其整体性能。

应用前景与意义

这一研究成果的发表,不仅为深入理解全固态锂电池的失效机制提供了科学依据,同时也为今后电池材料的改进和开发指明了方向。研究团队通过对固态电解质短路机制的深入阐述,以及与析锂动力学的内在联系的探讨,为设计更稳定、可靠且高效的全固态电池奠定了理论基础。

随着对固态电池技术的不断深入研究,未来在电动车、航空航天及可再生能源储存等领域的应用前景将更为广阔。电池安全性和能量密度的提高,将推动新能源技术的发展,助力全球实现可持续能源转型。

展望未来

固态电解质作为全固态锂电池的核心材料,其性能的优化和失效机制的研究将持续吸引科研工作者的关注。未来的研究可以在多个方向上展开,包括探索新的电解质材料、优化电池设计、以及改进电池制造工艺等。利用先进的材料表征技术,尤其是透射电子显微术等高分辨率技术,将在解决能源领域的关键科学问题中发挥重要作用。

这一研究不仅标志着全固态锂电池领域的又一次重大突破,也为未来创新电池技术的开发提供了重要的理论和实践指导。随着科学技术的不断进步,我们期待看到更安全、更高效的全固态锂电池走进我们的日常生活。