庆应义塾大学研究突破:肝脏类器官增殖百万倍,将助力再生疗法与药物开发

时间:2025-06-10 09:05

小编:星品数码网

日本庆应义塾大学的研究团队近日在《自然》杂志上发表了令人振奋的研究成果,首次实现了肝脏类器官在实验室中增殖百万倍的目标,这一突破性进展不仅为再生医学提供了新的希望,也为药物开发加快了进程。

肝脏是体内至关重要的代谢器官,功能包括转化营养物质为葡萄糖、储存能量和解毒等。全球有超过三分之一的人口受到各类肝病的影响,特别是代谢功能障碍相关的脂肪性肝病(MASLD)。这些疾病的普遍性和危害性,促使科学家们在寻找更有效的治疗方法上不断努力。

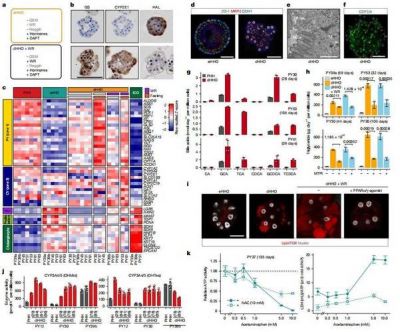

肝脏类器官是模仿人类肝脏的微型三维模型,具有在药物开发和再生疗法研究中的巨大潜力。但长期以来,由于肝脏的复杂性及其对能量需求的严格要求,难以在实验室中成功培养出成年功能成熟的肝脏类器官。庆应义塾大学的研究团队,因此尝试通过一种新的技术,以显著提高肝脏类器官的生长和功能保持能力。

带领此次研究的教授Toshiro Sato表示,过去,肝细胞在被培养过程中,往往无法维持其功能,部分原因是它们在实验室条件下,更倾向于转变为其他类型的细胞,如胆管细胞。这导致肝细胞的活性最多只能维持1到2周。此次研究则通过引入白血病抑制因子(Oncostatin M)这一信号蛋白,成功实现了类器官在3至4周内增殖至百万倍,同时保持了其关键的肝脏功能。

研究者们还开发出了一种新方法,通过结合调节肝细胞功能的激素,令类器官不仅能够持续生长三个月,还能在半年内保持较高的分化能力。他们观察到,在诱导分化后,这些类器官开始展现出肝脏所需的多种重要功能,例如能够产生和分泌葡萄糖、尿素、胆酸、胆固醇和甘油三酯等。这一发现表明,类器官的分泌水平尤其是白蛋白,甚至可以达到匹配健康人类肝细胞的水平。

Sato教授指出,发现白血病抑制因子在类器官发育中的作用,是整个研究中的关键突破。此发现不仅为未来的再生医疗研究开辟了新思路,也可能解决在以往研究中难以突破的科学难题。

研究团队还进一步将类器官移植到免疫系统受损、肝功能不全的小鼠体内,观察到移植物之间的良好相容性。这一点尤其重要,因为肝脏是移植需求极为迫切的器官之一,但在获取后往往迅速退化,这使得肝脏供体极为有限。Sato教授表示,若能将冷冻细胞转化为类器官并激发其增殖能力,将大幅提升其在再生医学中的应用潜力,从而为许多等待移植的患者带来福音。

在药物开发领域,这项研究有望通过提供一个更稳定、更有效的肝脏疾病模型,来降低毒性测试的成本和时间。通常,制药公司依赖获取的人类肝细胞进行实验,但这些细胞在短时间内便会失去功能,且成本高昂。细胞的存活能力和功能表现参差不齐。因此,肝脏类器官作为可控的实验材料,提供了更为理想的解决方案。

在模型建设方面,研究团队成功复制了与鸟氨酸转氨酶缺乏症相关的遗传疾病,推动了肝脏遗传病研究的进程。这一成就标志着类器官在疾病模型构建中的应用潜力。

Sato教授强调,下一步的研究重点在于进一步扩大类器官的增殖规模,并探索不同类型肝细胞的引入,以增强类器官在医学研究中的有效性。

庆应义塾大学的这一突破不仅推动了肝脏类器官的快速发展,也为未来的再生医疗和药物开发开启了全新的可能性。随着研究的深入,期待这种新型类器官能够在未来的临床应用中发挥重要作用,为改善人类健康做出贡献。