超大光圈镜头:历史与技术的双重挑战

时间:2025-02-13 11:50

小编:星品数码网

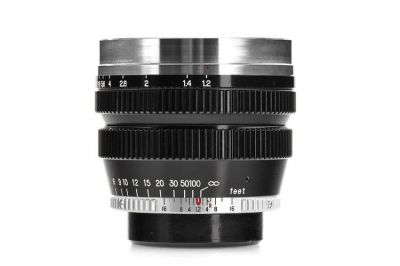

超大光圈镜头在摄影界始终是一个引人入胜的话题,其背后不仅包含复杂的光学设计,还有漫长的历史演变与技术挑战。所谓光圈,其本质是焦距与通光口径的比率,理论上可以小于1.0。随着光圈的增大,光学问题的复杂性也随之增加,制造难度和保证画面质量的挑战更是显著。因此,光学制造商在超大光圈镜头的研发中表现出谨慎的态度。

二战之前,民用镜头的光圈普遍在1.4到1.5的范围,其中德国制造的镜头处于领先地位。这个时期,50mm的镜头采用了双高斯结构和SONNAR结构,这两种设计均由蔡司公司最早推广。SONNAR结构的起源可以追溯到1923年Ernostar镜头,而双高斯结构的典范是施耐德在1936年为徕卡开发的50/1.5镜头。尽管这些镜头在光学设计上已有较大进展,但战争的影响使得德国光学的发展遭受重大打击。

战后,日本的光学技术起步较晚,战前的相机主要以模仿德国制造为主。战后,随着经济的迅速恢复,日本光学制造商开始勇敢探索超大光圈镜头的研发,从1953年到1960年间推出了多款光圈超过1.4的镜头,例如帝国光学(ZUNOW)的50/1.1、富士的50/1.2、柯尼卡的60/1.2等。这些镜头虽然技术先进,但也因其高昂的价格和沉重的体积而受到诟病,并不适合大众使用。

德国光学公司保持了对光圈较大镜头的冷静看法,尤其蔡司公司更为务实地强调了镜头的实用性。1960年代,徕卡推出了一款具有传奇色彩的50/1.0超大光圈镜头,这是当时市场上极少量的民用镜头之一,其手工精细加工与整体设计使其成为一个时代的标志。但即便如此,超大光圈镜头在光学性能上依然难以达到预期,它们的实际使用效果往往无法与现代镜头相比。

进入单反时代后,随着各家镜头制造商纷纷推出1.2光圈的镜头,镜头设计逐渐朝着轻量化与结构优化的方向发展。相比过去的旁轴大光圈镜头,现代的1.2镜头体积变小,性能却逐步提升。徕卡在这方面也逐渐调整了策略,推出历史悠久的NOCTILUX镜头,并在市场上占据了一席之地。尽管如此,超大光圈镜头依然主要以展示品牌实力和技术作为主要卖点,其实用性却相对较低。

随着技术的不断进步,光学计算和材料科学的发展,使得镜头生产商能够不断优化设计,提升光学性能。徕卡与尼康在这一过程中不断试验和改进光圈设计,渐渐克服了一些以前的技术障碍。而蔡司等品牌在高性能镜头上也逐渐找到平衡,推出了一系列以实用为目标的高光圈镜头。

进入21世纪后,超大光圈镜头的研究继续深入,尤其在小型化和高性能光学设计上取得了明显进展。虽然有时依然会出现炫技的超大光圈镜头,但各大厂商越来越多地开始关注镜头在实际使用中的性能和多功能性。在设计理念上,很多新一代镜头在追求光圈的同时,也考虑到了拍摄者的真实使用需求。

超大光圈镜头的历史是一条蜿蜒曲折的发展之路。从二战前德国独占鳌头,到战后日本逐渐崛起,再到现在各家品牌的竞争,可以看出超大光圈镜头不仅是技术发展的结晶,也反映出历史的变迁与市场需求的变化。尽管超大光圈镜头在实际使用中的适用性常受到质疑,但它们的存在为摄影艺术增添了无限可能,成为了摄影师心中的一种追求与探索的象征。未来,随着技术的进步,相信超大光圈镜头将在光学设计和实际应用中继续迎来新的挑战与机遇。